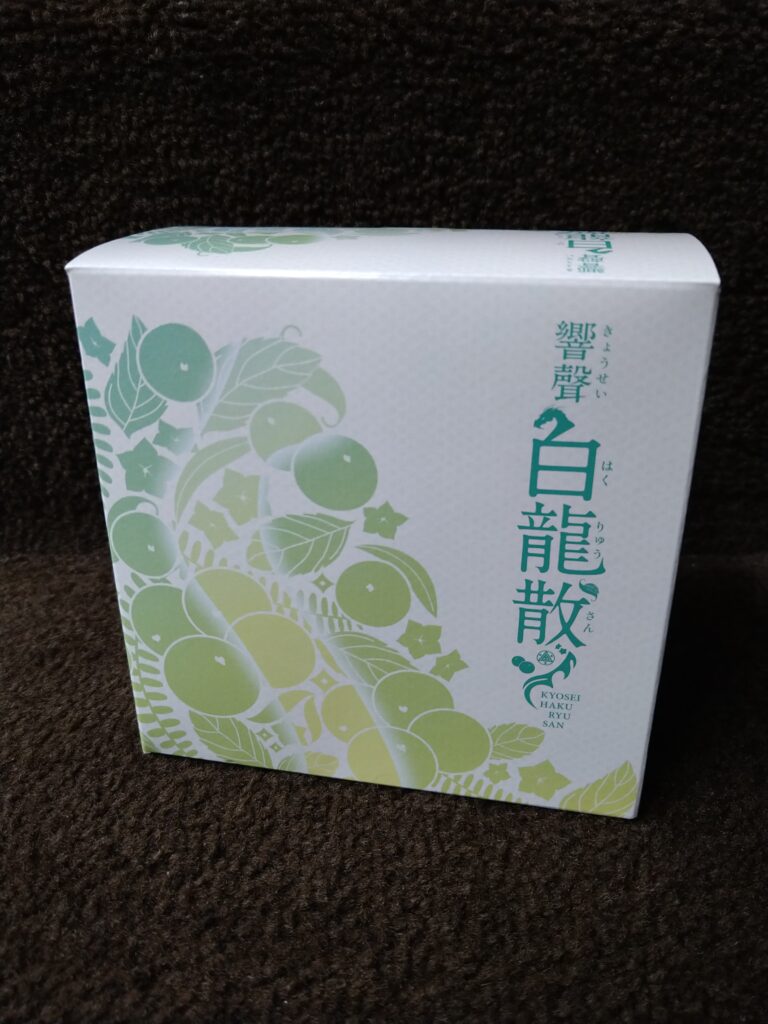

声をつかうプロの方にお勧めの健康食品です。珍しい「余甘子」という生薬を主体に、桔梗、白きくらげ、真珠などが配合されています。口に入るとハッカがスーッと口内をリセットしてくれます。スピーチやカラオケなど、練習の後にノドのストレスをとってあげましょう。30包入 3,240円

浜松で不妊相談なら漢方専門店|20年以上の実績で体質改善をサポート

声をつかうプロの方にお勧めの健康食品です。珍しい「余甘子」という生薬を主体に、桔梗、白きくらげ、真珠などが配合されています。口に入るとハッカがスーッと口内をリセットしてくれます。スピーチやカラオケなど、練習の後にノドのストレスをとってあげましょう。30包入 3,240円

「生理が半年来ない…」「病院ではホルモン補充しかないと言われる」

これまで様々な無月経のお客様がご来店されました。お一人お一人原因が違うため、とても大変な漢方相談になります。体内でどのようなことが起こって無月経になっているのかがつかめると、意外なほどに高温期が訪れ、やがて月経が開始されます。しかし、体質が複雑で生活スタイルが乱れがちだとなかなか漢方薬もかみ合ってくれません。この強敵な無月経に対抗するには、漢方薬を服用するだけでなく、お客様の健康に対する向上心が必要です。自分と向き合う良いきっかけにもなりますので、前向きな方はどうぞご相談ください。

※原発性無月経は難しいと言われています。

① 肝気鬱結:「肝気」の流れが滞ることで排卵障害を起こします。陰陽五行説では「肝」の「五志」は「怒」とあるように、「肝気」が滞るとイライラしやすく気が滅入るといった傾向が出るため、PMS(月経前症候群)を伴う方が多いと言われています。日頃から緊張感が強く、厳しい環境下で生活さえていると陥りやすい病いです。「肝気鬱結」が起こる原因は「肝血虚」と言われています。同時に「補陰血」していくことが肝要です。

② 瘀血:いわゆるドロドロ血です。毛細血管の流れが悪くなることで、子宮周辺の器官の機能低下を起こします。この瘀血には「気滞血瘀、血虚血瘀、気虚血瘀、陰虚血瘀、陽虚血瘀etc」と種類があります。これも漢方相談からどんな瘀血体質なのか見ていきます。

③ 痰飲:ドロドロ血ならぬ、ドロドロ水です。見た目で表現すると鼻水やセキの時にでる痰(たん)のようなものが体内にたまり流れを妨げます。基本的に虚証と言って、消化器の弱さから飲食物がしっかり消化されず、この「痰飲」が生まれるタイプが多いです。また食べ過ぎたり、味の濃い物や脂の多い食べ物を好んで食べる実証の方は1ランク上の「湿熱」が形成され、頑固な排卵障害を起こす方もおります。

④ 痰瘀互結:当店の無月経で一番多いタイプがこれです。これは②と③が結ばれて起こる最強の邪になります。体内には「気・血・水」の3つが流れていると考えられています。そのうち「血・水」は液体同士なので、混ざり合い鎖のようにからだの流れを縛ってしまいます(あくまでイメージです)。この場合は、漢方薬の合わせ技が功を奏します。

この病名以外にも様々な邪や虚を伴って、排卵がスムーズにできなくなります。ご自身の生き方や好きな食べ物を変えていくには大変ですが、体力がついてくると無理なくできる方がいることも確かです。最近、5歳の少女が身体をよくするため大好きな飲み物を止めて、健康を手にしました。これは最近のことですが、お母さんが「自分で理解したみたいです」と話してくれました。無月経はなかなか頑固ですが、漢方薬を半年、一年間と決めていっしょに頑張ってみませんか。

無月経と排卵障害

「原発性無月経」

無月経は満18歳になっても初潮がおこらない。

「続発性無月経」

生理周期ができてから、3カ月以上生理がない。

主に「続発性無月経」と排卵障害に的が絞られます。

◎WHOの分類

グループ1:エストロゲンがつくられず、FSH(卵胞刺激ホルモン)、LH(黄体形成ホルモン)の分泌が少なく、PRL(プロラクチン)は正常で視床下部・下垂体機能不全が起こる。

グループ2:エストロゲンはつくられていて、FSH、LHの分泌は正常だが、視床下部・下垂体機能は低下している。

グループ3:FSHの値が高い。(性腺不全)

① 生理がないので問診で妊娠を否定する。

② 子宮、卵巣、性器を評価し、乳汁が出ていないか確認

③ 子宮、卵巣の状態を超音波で検査

④ 血液検査にてホルモン基礎値(E2、FSH,LH)、PRL、甲状腺機能を測定する。

◎子供を望んでない場合

① ホルムストルム療法:エストロゲンが分泌されているのに無月経となる、グループ2に対応します。

② クロミフェンテスト:グループ2の排卵障害の診断的意味合いで行います。これで排卵すれば比較的軽度と考えます。

③ カウフマン療法:グループ1、グループ3の排卵障害に対応します。

◎子供を望む場合

① クロミッド療法:グループ2に対して70%以上の確率で奏功します。グループ1では10%程度の効果です。(6周期をめど)

② エストロゲン補充療法:グループ3に対して行います。FSHの低下を誘導して、排卵を促します。

③ ゴナドトロピン療法:グループ1、グループ2のクロミフェンが無効な場合に対応します。

当店のお客様はカウフマン療法を経てご来店される方が多く、ホルモン補充でなく自然に排卵することを望まれております。

参考(「今日の治療指針 2023 私はこう治療している」総編集:福井次矢、高木誠、小室一成)

子宮筋腫は、女性ホルモンのひとつであるエストロゲン作用によって大きくなるホルモン依存性の疾患です。発症する年齢が子育て世代のため、妊娠を希望するか否かで治療方針がちがいます。主な症状は、経血量の多い過多月経、貧血、腫れて周辺を圧迫するため、頻尿・腰痛・下腹部膨満感、下腹部痛、不妊症が挙げられます。

診断は、内診、超音波検査、CTで行いますが、子宮筋腫の大きさや位置関係を正確に把握するにはMRIで行います。急に大きくなる時は子宮肉腫との鑑別が必要になります。

子宮の内側に筋腫ができると、着床不全や流産のリスクが上がります。

主な治療法は、手術療法が主ですが、再発するリスクがあります。妊娠希望の場合には子宮筋腫核出術、希望しなければ子宮摘出術が選択されます。

過多月経、貧血、下腹痛、腰痛など生活の質(QOL)を下げる症状の改善にはお薬での対応もあります。無症状の子宮筋腫も多く、巨大でなければ定期的な経過観察をします。

参考(「今日の治療指針 2023 私はこう治療している」総編集:福井次矢、高木誠、小室一成)

私達がおすすめする腸活は、疲れた、または老いた内臓に休息をとらせ、腸力に余力を持ってもらいます。さらに代謝酵素や腸内細菌を活発にすることで、さまざまな病の種を一掃することを目的とします。大人の免疫は腸免疫と言われていますが、ここを本来の状態へ近づけていくということです。

① 善玉菌を育てお通じに良い

② 食べた時の胃腸負担が軽くなり、美味しくそして食後が楽になる

③ 腸内フローラが期待でき、免疫にプラス

④「脳腸相関」の考えから、集中力や思考力が豊かに

⑤ 酵素の働きが活発になる、腸内細菌にエサを与えることで元気になり、結果的に新陳代謝がよくなる

朝、空腹時に「野草菜果」を20mL計り、これを水で薄めて飲む。この時に、栄養補給としてバイオリンク錠(1日2回、1回15錠)、またはバランスターWZ(1日2回、1回2錠)を飲むだけです。

この時に、プチファスティングとして週に1~2回だけ、「野草菜果」を朝食代わりにして頂きます。☆BMIの高めな方は、毎日プチファスティングすることをお勧めします。

朝食:食事代わりに「野草菜果」20mLとバイオリンク15錠を一緒に飲む

昼食:12時以降に栄養バランスを考えてふつう食をしっかり頂く

※できるだけ間食は控えてください

夕食:20時ぐらいまでにふつう食をしっかり頂く

20時から翌12時(お昼)までは、固形物は入れない(もちろん甘くない水分は摂りましょう)

注意事項

・朝食を抜き始めると、活力がでない、少し眠い、頭が働かないなどを言われる方がおります。慣れるまで大変ですが、少しずつ慣れてきます。仕事や運転に差し支えるようならお味噌汁を飲んでみましょう。

1.流産

妊娠の15%が流産となり、原因の大半が染色体異常です。胎児が子宮内で生存していないことが明らかで出血や腹痛がない状態を稽留流産、子宮外に排出された場合を進行流産といいます。

2.習慣性流産・不育症

2回以上の流産・死産を不育症、流産を連続で3回以上繰り返した場合は習慣性流産といいます。

原因:子宮形態異常、カップルの染色体異常、抗リン脂質抗体症候群(APS)、内分泌の要因、血栓性の要因、そして強いストレスによる影響がありますが、日本国内では不育症カップルの約65%で原因不明です。

不育症の治療として、抗リン脂質抗体症候群(APS)に対する低用量アスピリン・ヘパリン併用療法以外は確立されていません。APS以外の不育症患者にはカウンセリングから適切な治療法を選択します。

参考(「今日の治療指針 2023 私はこう治療している」総編集:福井次矢、高木誠、小室一成)

漢方では、子宮周辺が「瘀血(ドロドロ血)」の状態にある時に「胞宮瘀阻」という病名を使いますが、その病気が子宮内膜症、子宮筋腫、子宮腺筋症、子宮内膜ポリープになります。

「通ぜざれば則ち痛む」の通り、つらい痛みが伴い、将来的に妊孕性が低下すると言われています。

漢方薬は体質に合わせて服用することが、必須になります。効能効果に「生理痛」と書いてあるからと言って治るものではありませんので、選び手と製薬会社の生薬の質や製法が重要になります。

「瘀血」とは、血液の流れが滞ることを意味しますが、これは二次的に起こることが多いと言われています。まず、「瘀血」到る原因を見ていきます。

「血虚血瘀」

「血」が足らないことで「瘀血」になります。

ヒントとして、生理痛が月経期間の後半にやってくる場合に多いと言われています。

「血虚血瘀」には、芎帰調血飲第一加減に「補血」を重ねる意味で婦宝当帰膠やバランスターWZをお勧めしています。

「気滞血瘀」

「気」の流れが悪いことで「瘀血」になります。

ヒントは、排卵期の痛み、月経前症候群(PMS)があって、経血が黒っぽく、血のかたまりが出切らないと生理痛が止まないことが多いです。

「気滞血瘀」には、血腑逐瘀丸や逍遥顆粒を使用します。

これはあくまで一部であり、「気虚血瘀」、「陽虚血瘀」、「陰虚血瘀」などがあり、湿気がからむと「痰瘀互結」という頑固な瘀血になることがあります。

このように「瘀血」なら血の流れをサラサラにしてあげれば良いものではなく、原因を除く漢方薬を併用することで根治を目指します。

子宮内膜症は、内膜自体が子宮内ではなく、卵巣など他の場所で増殖するもので、女性ホルモン(エストロゲン)が深く関係しています。月経が起こる年齢で、およそ10%の発症率です。 基本的には良性ですが、内膜様の病変が浸潤・増殖することで、周辺の組織(内臓など)と頑固な癒着を起こします。

腹腔鏡、超音波断層法、MRI検査によって診断が行われています。そのほか、自覚症状や医師の触診や視診、画像診断、血液検査などと組み合わせます。

治療目的は、痛みのコントロール、妊娠の可能性を温存、病勢の進行を抑えることです。子宮内膜症は、年齢やこれから子供を授かることを考えて、薬物治療・外科的治療・不妊治療・経過観察と最も適切な治療方法を選択します。

● 痛みを伴う子宮内膜症

対症療法、不妊治療、ホルモン療法、手術(根治術ほか)

● ホルモン療法

低用量エストロゲン・プロゲスチン製剤、プロゲスチン製剤、GnRHアゴニスト製剤、GnRHアンタゴニスト製剤

参考(「今日の治療指針 2023 私はこう治療している」総編集:福井次矢、高木誠、小室一成)

季節の移り変わりによって、子どもの心と体に関する悩みが増え、なかでも思春期を迎える子どもたちが苦しんでいるのが「起立性調節障害」です。10年以上前からこのご相談はありますが、増加傾向にあります。西洋医学では非薬物療法もありますが、血圧を上げることで対処しています。

~・現代医療では・~

起立した時の血流量を調節する機能がうまくいかず、足の静脈の収縮ができないことで血の巡りが悪くなり、頭への血流が減少すると、立ちくらみや吐き気、めまい、目の前が暗くなる、失神などを起こします。

午前中に強いダルさや頭痛・腹痛、動悸、集中力の低下、長時間同じ姿勢を続ける時のふらつきもみられます。季節の変わり目や梅雨などの天候不順によっても症状が悪化しやすい。

日本小児心身医学会 の「小児起立性調節障害診断・治療ガイドライン」では4つに分類されます。

治療方針

・症状のメカニズム、悪化因子、好ましい生活態度を指導する。

・血圧は昼夜逆転の影響を受けるため、入眠と起床のリズムを崩さない。

・症状があっても、できることを増やし、ネガティブな考え方を変えることで、ストレスとの上手な付き合い方を得てもらう。

水分摂取の目標 1.5~2L

起立耐性の維持には、抗重力運動が重要であり、身体不活動により起立耐性が低下する。運動を根気よく続けることが大切です。

・着圧ソックス:足に血液が溜まることを予防

・起立前に手を握る動作をくりかえす

・前傾姿勢でゆっくり起立する

第一選択薬:ミドドリン錠

昇圧薬 交感神経の活動を活発にし血圧を上げることで低血圧症によるふらつき、めまいなどの症状を改善する薬

参考(「今日の治療指針 2023 私はこう治療している」総編集:福井次矢、高木誠、小室一成)

~・漢方の考え・~

お客様の症状を聞くと、朝が起きられずギリギリまで寝ている、何とか車で送っていくが、授業を受けているのが苦痛になり早退する。という声が共通しています。文化部ですが、午後になれば出席できるという方もおりました。そして悪化条件は季節の変わり目や雨の降る前など気象条件も良く聞かれますし、部長を任せられ重圧がきっかけとなったというケースもあります。

これはテンションが上がらないから起きられないと置き換えれば、体内の活動性を上げることができたなら、本来のご自身に戻れるのではないでしょうか。

このテンションとかかわりがある漢方用語が「気」の力です。とても大切な要素で行動や性格まで影響するエネルギーになります。

大まかな「気」の病

気の滞り(気滞):「初病は気にあり」という言葉が臨床家の中で言われています。

「気」は全身をめぐっているので、体内のどの部分・五臓六腑・経絡(つぼ)に症状が起こっても、まず「気」のめぐりが障害されて「気滞」という病的状態が発生します。

【気滞を起こす原因】

・精神情緒の抑うつ(気分が落ち込んで何もする気がしない状態)

・飲食の失調(食欲を調節する機能を失う)

・自然環境の影響(寒さ・暑さ・風・湿度が身体に及ぼす)

・外傷

その他多くの原因が「気」のめぐりに悪い影響を及ぼして「気滞」を発生させます。

次の「気虚」に関わることですが、「気」のめぐりが無力(体力低下)な場合でも気滞が起こります。精神情緒、言い換えるとストレスに関連して起こる「気滞」を「肝気鬱結(かんきうっけつ)」といいますが、他人への察しを重んじる日本人が多く起こる病態です。

気の不足(気虚):

主に元気不足・内臓機能の低下・外的要因(細菌など)に対する抵抗力が起こります。

【主な症状】

・倦怠無力感

・声に力がない

・息切れ

・汗をかく

【原因】

・出血後、大病後

・冷えたものの飲食

・よく寝ている、座りっぱなし

・生活リズムの乱れ

・考えすぎる

消化器は「脾胃」と呼ばれ、「脾は後天の源」「気の源」と言われています。この「脾胃」に負担を掛けることで「気虚」が発生します。「主な症状」に書かれているように、血圧が上がらない状況がやってきます。

陽気の不足(陽虚):

「気虚」を放置しておくと、「陽虚」を発生させます。

【主な症状】

・汗がでて皮膚が冷たく

・無欲状(興味がない)

・著しい場合には意識がもうろうとする

・全体的にからだが温まらない

・むくみやすい

☆他にも「血」「陰」に関わることもあるので、体質の見分けが必要です。

眼の斜め下付近に「ピクピク」と感じます。他人からは分からない場合と、分かる場合がありますが、はじまるととても気になる症状です。まぶたを動かしているのが脳なので、中枢神経の不具合になります。目の周辺症状、不安などの神経症状を伴う場合もあります。

原因:ストレス性と考えられ、休息や睡眠で改善します。

治療:根本的な治療はありません。